Lea el artículo publicado por el Dr. Brett Glencross en International Aquafeed (marzo de 2025)

Descargue el artículo completo aquí o visite el sitio web de la revista International Aquafeed Magazine.

La sostenibilidad de los ingredientes marinos en los alimentos balanceados acuícolas ha sido objeto de diversas medidas (métricas), cada una de ellas con sus propios supuestos y tan buenas como la fiabilidad de los datos que las alimentan. En una revisión publicada recientemente [https://doi.org/10.1080/23308249.2024.2337426], se examinaron los antecedentes de cada una de estas métricas, los aspectos de sus orígenes y cada uno de sus defectos. Para más detalles sobre la evolución de cada métrica y su cálculo, sugerimos a los lectores que consulten ese documento, en lugar de reiterarlo aquí. Sin embargo, se observó un fallo clave en cada una de estas métricas, ya que ninguna de ellas permitía evaluar los “compromisos” y sus consecuencias; es decir, la transferencia del riesgo de un recurso a otro. Todas ellas se centraron en los ingredientes marinos sin reconocer que la sustitución de estos ingredientes por una alternativa no mejora necesariamente la sostenibilidad, reduce el riesgo o incluso cambia el impacto mundial sobre las pesquerías. Como tal, la historia de la evaluación de la sostenibilidad de los ingredientes marinos, y de hecho el objetivo de este artículo, es proporcionar una visión general de las ventajas de avanzar hacia evaluaciones holísticas de TODOS los ingredientes de alimentos balanceados acuícolas.

Algunas de las métricas más utilizadas aplicadas a los ingredientes marinos son la tasa de pescado requerido/pescado obtenido (fish-in:fish-out, FIFO), la tasa de dependencia de los peces de forraje (forage fish dependency ratio, FFDR) y, más recientemente, la tasa económica de pescado requerido/pescado obtenido (economic fish-in:fish-out ratio, eFIFO). Aunque se reconoce que cada una de estas métricas es una progresión de la anterior, todas son miopes en el sentido de que se centran únicamente en los ingredientes marinos. En particular, pocos ingredientes, o incluso otros sectores de alimentos balanceados, utilizan métricas similares para evaluar su sostenibilidad. Es interesante observar que ahora en la década de 2020, con la introducción de iniciativas como el Reglamento de la Unión Europea sobre la deforestación (European Union Deforestation Regulations, EUDR), la sociedad reconoce cada vez más los riesgos de estos compromisos y establece sistemas para garantizar que el uso de posibles alternativas no nos lleve “de la sartén al fuego”. Sin embargo, el objetivo de este artículo no es desviar la atención de las cuestiones de sostenibilidad, sino más bien destacar su importancia y proponer una estrategia alternativa para evaluar la sostenibilidad de TODOS los ingredientes basándose en un enfoque de evaluación del ciclo de vida (life cycle assessment, LCA). Al promover este cambio de mentalidad sobre la sostenibilidad de los alimentos balanceados, creemos que contribuirá de manera fundamental a avanzar hacia un proceso de evaluación más transparente que ayudará a la acuicultura a progresar, al poder evaluar la sostenibilidad del uso de todos los recursos de ingredientes de alimentos balanceados en un marco de evaluación compartido.

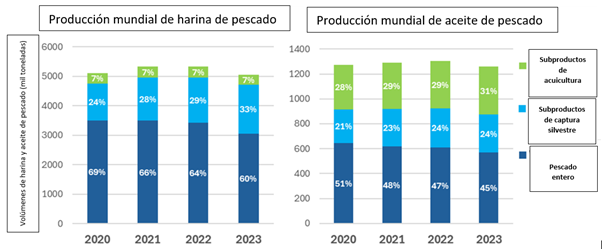

Una crítica a los ingredientes marinos ha sido su dependencia de la pesca silvestre. Sin embargo, en los últimos años, se ha producido un marcado cambio en el uso de los recursos en dicho sector, en el que cada vez más los subproductos de la producción pesquera y acuícola para consumo humano constituyen la base de materia prima para producir harina y aceite de pescado (Figura 1). Aunque sigue habiendo muchas pesquerías en todo el mundo sometidas a una presión cada vez más insostenible (FAO 2022), sobre todo en países en vías de desarrollo, la ciencia demuestra claramente que cuando se aplican prácticas eficaces de gestión pesquera, existe una clara capacidad para reconstituir muchas de las poblaciones de peces y, al mismo tiempo, continuar explotándolas (Hilborn et al., 2020). En particular, las pruebas científicas lo demuestran claramente en el caso de muchas pesquerías de peces forrajeros (Hilborn et al., 2022). De hecho, muchas de las pesquerías de pequeños pelágicos así lo demuestran, siendo su gestión en muchos casos un ejemplo de las mejores prácticas mundiales (Hilborn et al., 2022). Como tal, la sostenibilidad de las poblaciones, que en las pesquerías bien gestionadas también incluye las demandas más amplias del sistema para el recurso, también incluye las necesidades de los depredadores de los peces forrajeros en cada cadena alimentaria específica (Free et al., 2021).

Figura 1. Origen de las materias primas de la producción mundial de harina y aceite de pescado de 2020 a 2023. Datos de IFFO de 2024.

El cambio de valores conduce a mercados cambiantes

Como la producción de ingredientes marinos en los últimos treinta años no ha crecido, frente a la floreciente demanda de la acuicultura, esto ha hecho que los valores económicos de los ingredientes marinos hayan aumentado sustancialmente con el tiempo. Este crecimiento del valor del sector de los ingredientes marinos, en ausencia de un crecimiento del volumen, ha supuesto que también se hayan producido cambios notables en el uso de los productos a lo largo del tiempo. Como ocurre con la mayoría de las restricciones de la oferta y la demanda, los recursos se desplazan cada vez más hacia los mercados con mayor poder adquisitivo, lo que ha llevado a la transición del uso de ingredientes marinos en los alimentos balanceados para aves de corral y cerdos a la acuicultura y, más recientemente, a la alimentación humana directa y para mascotas (Glencross et al., 2024a). Está claro que ha sido un acierto, ya que significa que esos recursos limitados se utilizan de forma más eficaz y se mantiene una mayor parte de su valor nutricional directamente en nuestra cadena alimentaria. Sin embargo, todos los alimentos balanceados (para ganado y acuicultura) solo se han podido producir en las cantidades actuales debido al mayor uso de proteínas vegetales, pero la densidad de macro y micronutrientes de los ingredientes marinos sigue haciendo de ellos una inclusión importante en ciertos tipos de alimentos balanceados, aunque actualmente en un porcentaje de inclusión mucho menor que hace veinte años (Naylor et al., 2000; 2021).

La historia del uso del aceite de pescado es ligeramente diferente a la de la harina de pescado. Con el tiempo, su valor ha crecido hasta superar al de la harina de pescado, ya que cada vez se busca más para el consumo humano directo (direct human consumption, DHC), ya sea como suplemento nutracéutico de omega-3 o como aceite de cocina. Aunque la mayor parte del aceite de pescado se destina a la acuicultura, el crecimiento de su valor está impulsado por los mercados de DHC y de alimentos para mascotas, que pagan precios superiores por los recursos de mayor calidad. El motor principal ha sido el descubrimiento del valor nutricional de los ácidos grasos omega-3 de cadena larga para los seres humanos (Calder 2015). Sus beneficios para la salud humana han sido ampliamente elogiados desde hace varias décadas y el mercado de los nutracéuticos omega-3 ha crecido hasta convertirse en un importante motor económico del consumo mundial de aceite de pescado.

No se puede gestionar lo que no se puede medir

El reconocimiento de la naturaleza finita de los recursos pesqueros mundiales y las limitaciones para el uso de ingredientes marinos como recursos de alimentos balanceados fueron bien reconocidos a inicios de la década de 1990. Las observaciones de diversos sectores habían sugerido que el suministro de harina de pescado iba a limitar el desarrollo de la acuicultura como industria, por lo que se pusieron en marcha diversos programas de investigación en todo el mundo para hacer frente a esta inminente limitación (Boyd et al. 2020; Glencross et al. 2023). La evolución de esta preocupación parece haber dado lugar a la idea de que el uso de las pesquerías y de la harina de pescado y/o los ingredientes marinos derivados de ella era insostenible, a pesar de que nunca se han aplicado métricas específicas para demostrar que este haya sido el caso.

En los últimos 30 años, han surgido una serie de métricas de sostenibilidad que calculan el contenido de ingredientes marinos en los alimentos balanceados para animales y, más concretamente, en los alimentos balanceados acuícolas (Naylor et al. 2000; 2021; Tacon y Metian 2009; Jackson 2009; Kaushik y Troell 2010; Kok et al. 2020). Las métricas más comunes son FIFO, FFDR y eFIFO, que en muchos aspectos no son más que evoluciones de las anteriores. Dichas métricas plantean muchos problemas, sobre todo porque cuentan todos los ingredientes marinos como iguales. Aunque está claro que las pesquerías bien gestionadas no son equivalentes a las mal gestionadas o sobreexplotadas. Además, se centran únicamente en el uso de ingredientes marinos y no tienen en cuenta el impacto de lo que puede sustituirlos en los alimentos balanceados. Es evidente que se necesita un enfoque más holístico para establecer objetivos más relevantes y permitir medir los avances respecto a ellos. Objetivos que puedan demostrar mejor el impacto, la eficacia y las consecuencias de generar compromisos entre ingredientes.

Ningún sector funciona de forma aislada

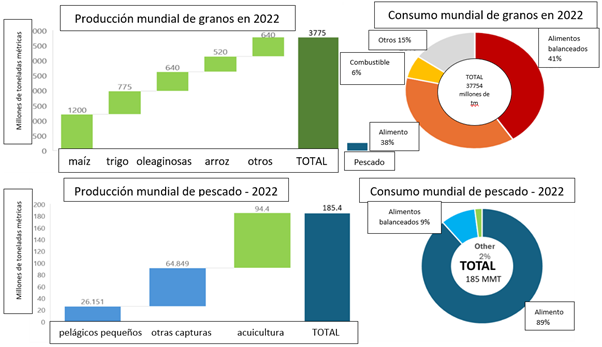

Originalmente, FIFO era una métrica que se desarrolló para examinar la “eficacia” del uso del pescado en la producción animal. Casi toda la atención se ha centrado en la acuicultura aislada en relación con el uso de peces silvestres en los alimentos balanceados para producir peces de cultivo. Y ello a pesar de que en los últimos sesenta años se ha suministrado más harina de pescado a cerdos y aves de corral que a la acuicultura. El objetivo de FIFO es evaluar el equilibrio en la producción pesquera percibida en términos de nutrición disponible para el consumo humano directo. Por el contrario, parece que nunca se ha utilizado un concepto similar en otros sectores de producción animal que también emplean materiales de calidad alimentaria para criar animales destinados al consumo (p. ej., el maíz utilizado para alimentar cerdos y pollos). En efecto, las estadísticas sobre el uso mundial de granos en 2022 (Figura 2) muestran que más del 40% de la producción mundial de granos (cereales y oleaginosas) se destina a la alimentación animal, con cerca de 1.5 mil millones de toneladas de granos al año para alimentar ganado, cerdos, pollos y peces. Si comparamos las cifras de utilización mundial de recursos pesqueros, podemos ver que menos del 10% del uso mundial de pescado es como alimento balanceado. Así que parece que hay cierto desequilibrio en esta evaluación desde la perspectiva de los impactos mundiales del sistema de producción de alimentos.

Una consideración importante de la producción de harina y aceite de pescado es que el proceso funciona a partir de la misma base de materia prima y cada ingrediente es un coproducto de ese proceso. Uno no puede producirse sin el otro y, como tal, el análisis de las tasas de dependencia de un ingrediente independientemente del otro es ilógico. Los rendimientos reales de harina y aceite de pescado varían en función de la especie de pescado que se procese, pero a escala mundial, el rendimiento medio ponderado en 2020 fue de unos 225 kg de harina de pescado y 48 kg de aceite de pescado por tonelada de materia prima de pescado cosechada (Glencross et al., 2024a). Mientras que los rendimientos de harina de pescado son bastante constantes en torno a esa cifra de 225 kg, los de aceite de pescado pueden oscilar entre <10 kg y <180 kg. Esto también puede variar de un año a otro en función del rendimiento del aceite de las distintas especies de peces, que se produce debido a los cambios en las condiciones ambientales y al tamaño/madurez de los peces al momento de la cosecha. Cabe destacar que, con el tiempo, esos valores de rendimiento se han hecho más eficaces, lo que refleja la mejora de las tecnologías y el aumento de la eficacia logrados por el sector de ingredientes marinos.

Figura 2. Desglose de la producción mundial de granos y pescado por origen y usos de consumo para 2022. Fuente de datos: FAO (2024), “Perspectivas Agrícolas de la FAO”, https://openknowledge.fao.org/items/5fcb6945-0669-4e99-a0f2-f756b503a5d3.

Necesitamos un sistema que compare entre ingredientes

El camino para mejorar la sostenibilidad del sector de ingredientes marinos es bien conocido por el sector. Aunque puede decirse que métricas como FIFO, FFDR o eFIFO son mejoras respecto de sus predecesoras, ninguna de ellas aborda los problemas de los ingredientes alternativos utilizados para sustituirlas ni tiene en cuenta las diferencias en la gestión de las pesquerías. Es bien sabido que una pesquería bien gestionada constituye un importante recurso para la nutrición humana mundial. Sin embargo, no existe una base clara de sostenibilidad para el uso directo o indirecto de nutrientes para la nutrición humana. Lo que está claro es la necesidad de una comparación objetiva entre todas las opciones disponibles de ingredientes de alimentos balanceados, de modo que cuando haya que elegir, se obtenga el mejor resultado. Para lograrlo, es necesario adoptar y utilizar un sistema que permita comparar directamente todos los ingredientes en función de criterios de sostenibilidad compartidos. Está claro que el sistema que hay que utilizar es el de evaluación del ciclo de vida (LCA).

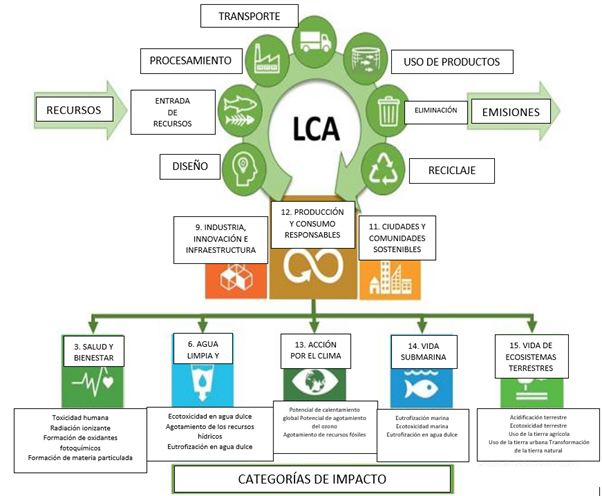

La evaluación del ciclo de vida compara una serie de impactos ambientales asignables a productos y servicios, al medir objetivamente todas las entradas y salidas asociadas con diversos flujos de materiales y energía y utilizando valores de atribución normalizados (ISO 14040). Mediante la LCA, se pueden observar los impactos que se producen a lo largo de toda la cadena de valor, desde la extracción de las materias primas (captura), hasta el procesamiento, la distribución, el consumo, hasta el punto de eliminación de los residuos. La metodología para utilizar la LCA se está normalizando cada vez más, con varias fases incluidas en la realización de dicha evaluación. Al inicio se realiza un ejercicio de mapeo en el que se establecen los límites del sistema en el que se considera el análisis de la LCA. Una vez mapeados los distintos sistemas implicados y sus puntos de conexión (entradas), el proceso de LCA avanza mediante la compilación de un inventario del ciclo de vida (life cycle inventory, LCI) de las entradas energéticas y materiales pertinentes y de las emisiones al medio ambiente que se producen dentro de los límites de cada sistema. Por consiguiente, el establecimiento del LCI permite evaluar los posibles impactos ambientales asociados a cada una de las entradas y emisiones identificadas, y en el proceso permite identificar los “puntos de acceso”, o puntos del ciclo de vida en los que los parámetros son más sensibles desde el punto de vista ambiental.

Un aspecto importante del historial de la LCA es que no se limita a la huella de carbono, que es quizá la categoría de impacto más conocida. En realidad, la LCA permite evaluar hasta 18 impactos ambientales diferentes (Figura 3). Además, cada una de estas categorías de impacto se alinea bien con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Cada año se desarrollan más categorías de impacto, con otras nuevas que abarcan tanto el impacto socioeconómico como el medioambiental. La forma de planificar y ejecutar la recopilación de datos en la LCA puede tener efectos importantes en la interpretación. Debido a estas limitaciones, se han establecido varias normas en la LCA, entre ellas la serie ISO 14040 de la Organización Internacional de Normalización (International Standardisation Organisation, ISO), el enfoque de las Reglas de Categoría de Huella Ambiental del Producto (Product Environmental Footprint Categorisation Rules, PEFCR) de la Unión Europea y, más recientemente, el Instituto de Evaluación del Ciclo de Vida de Alimentos Balanceados Mundiales (Global Feed Life Cycle Assessment Institute, GFLI), que se ha establecido como un repositorio independiente con bases de datos y herramientas disponibles.

Figura 3. Etapas en el diseño de un análisis de LCA y alineación de las distintas categorías de impacto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

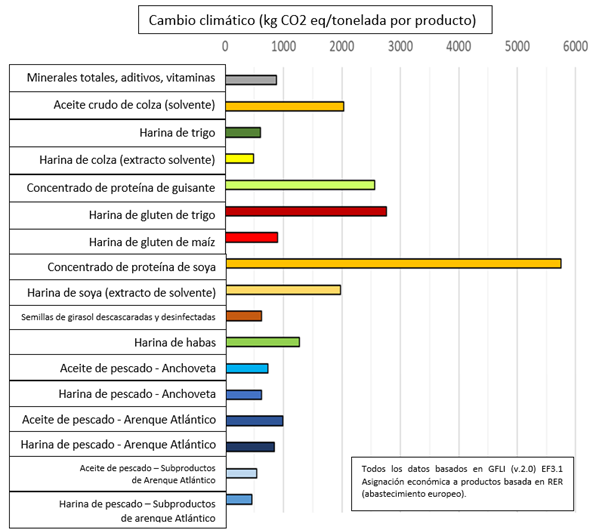

Con la LCA como herramienta de sostenibilidad más ampliamente aplicada, se puede observar que todos los ingredientes tienen impactos de sostenibilidad de pérdida de biodiversidad, emisiones de carbono y uso de recursos. Uno de los problemas que se suelen pasar por alto con el uso de productos agrícolas es la deforestación generalizada. Esto tiene claras implicaciones para el agotamiento de la biodiversidad y la liberación masiva de carbono cada año, que suelen estar asociadas con el reciente desmonte de tierras (Hilborn et al., 2023). Sin embargo, ningún sistema de cultivo puede aislarse completamente de este tipo de desmonte, ya que solo es cuestión de cuándo ocurrió, no de si ocurrió. Además, la propia producción de los cultivos genera cada año enormes pérdidas de suelo y emisiones de carbono debido al combustible utilizado. Asimismo, el uso generalizado de insecticidas y herbicidas contribuye a una serie de otras amenazas ecológicas. Podría decirse que ningún sistema de cultivo agrícola en ningún lugar puede estar aislado de los problemas del desmonte de tierras y la pérdida de biodiversidad. La comparación de una serie de ingredientes utilizados habitualmente en los alimentos balanceados para el salmón europeo muestra claramente el alcance de dicha huella (Figura 4).

Figura 4. El potencial de cambio climático (huella de carbono) de una variedad de ingredientes de alimentos balanceados comúnmente aplicados a los alimentos balanceados para el salmón europeo. Todos los datos basados en GFLI (v.2.0) EF3.1 Asignación económica a productos basada en RER (abastecimiento europeo). Datos originales procedentes de la base de datos de GFLI (v2.0).

Permitir comparaciones eficaces

Seafood is essential to feed the world’s growing population but must be managed sustainably. It remains the world’s most traded food and largest supply of animal protein. Resources from seafood provide important nutrition to the global human population, and this can be delivered either through direct consumption or indirectly through animal feeds. Indirect application allows the use of marine resources which may be neither palatable nor available to many, to be converted into food that is highly nutritious, highly valued and widely traded to ensure its nutritional qualities are spread throughout the world. It also allows for resources which are often available in large quantities in short periods of time to be stabilized and then used in a more targeted way and over a longer period (Glencross et al., 2024b). Thus, it can be seen that marine ingredients, when considered in a global nutrition context, clearly increase the overall availability of seafood through their underpinning use in aquaculture. However, it remains important to ensure that aquaculture feeds develop sustainably, whilst accounting for their use of all ingredients, and accounting for the broader environmental impacts of production. The sustainability story needs to be considered in context of its role in the broader feed system, not in isolation. Otherwise, we are likely to make trade-offs that will potentially result in bigger sustainability issues and/or increase feed-system risk. Neither of which is acceptable to global food security. The most robust way to assess the sustainability of marine ingredients is based on LCA. As a way of improving our decision making it presents clear opportunities for the comparison of different resources based on specific sustainability impact categories. This is something that adds considerable sense to the sustainability story and needs to be more broadly adopted and embraced across the feed ingredient sector.

Los productos marinos son esenciales para alimentar a la creciente población mundial, pero deben gestionarse de forma sostenible. Sigue siendo el alimento más comercializado del mundo y la mayor fuente de proteínas animales. Los recursos procedentes de los productos marinos proporcionan una importante nutrición a la población humana mundial, y esta puede llegar a través del consumo directo o indirectamente a través de los alimentos balanceados para animales. La aplicación indirecta permite utilizar recursos marinos que pueden no ser apetecibles o no estar al alcance de muchos, para convertirlos en alimentos altamente nutritivos, muy apreciados y ampliamente comercializados para garantizar que sus cualidades nutricionales se extiendan por todo el mundo. También permite que los recursos que a menudo están disponibles en grandes cantidades y en periodos cortos se estabilicen, y luego se utilicen de una manera más específica y durante un periodo más largo (Glencross et al., 2024b). Por tanto, se puede observar que los ingredientes marinos, cuando se consideran en un contexto de nutrición mundial, aumentan claramente la disponibilidad mundial de productos marinos a través de su uso fundamental en la acuicultura. Sin embargo, sigue siendo importante garantizar que los alimentos balanceados acuícolas se desarrollen de forma sostenible, teniendo en cuenta el uso de todos los ingredientes y el impacto medioambiental general de la producción. La historia de la sostenibilidad debe considerarse en el contexto de su papel en el sistema de alimentos balanceados más amplio, no de forma aislada. De lo contrario, es probable que asumamos compromisos que podrían dar lugar a mayores problemas de sostenibilidad y/o aumentar el riesgo del sistema de alimentos balanceados. Ninguno de los cuales es aceptable para la seguridad alimentaria mundial. La forma más sólida de evaluar la sostenibilidad de los ingredientes marinos se basa en la LCA. Como una forma de mejorar nuestra toma de decisiones, se presentan oportunidades claras para la comparación de distintos recursos en función de categorías específicas de impacto en la sostenibilidad. Esto es algo que añade un sentido considerable a la historia de la sostenibilidad y que debe ser adoptado y acogido más ampliamente en todo el sector de los ingredientes para alimentos balanceados.

Declaración de intereses

BG tiene tanto una afiliación universitaria como una comercial con una organización basada en miembros que representa al sector internacional de ingredientes marinos.

Referencias

Boyd CE, D'Abramo LR, Glencross BD, Huyben DC, Juarez LM, Lockwood GS, McNevin AA, Tacon AG, Teletchea F, et al. 2020. Achieving sustainable aquaculture: Historical and current perspectives and future needs and challenges. Journal of the World Aquaculture Society. 51(3): 578-633.

Calder PC, 2015. Functional roles of fatty acids and their effects on human health. Journal of parenteral and enteral nutrition, 39, 18S-32S.

Food and Agricultural Organisation (FAO) 2022. State of the World's Fisheries and Aquaculture’ (SOFIA), Food and Agricultural Organisation, Rome, Italy. pp 266.

Free CM, Jensen OP, Hilborn R. 2021. Evaluating impacts of forage fish abundance on marine predators. Conservation Biology. 35(5): 1540-1551.

Glencross B, Fracalossi DM, Hua K, Izquierdo M, Mai K, Øverland M, Robb D, Roubach R, Schrama J, Small B, et al. 2023. Harvesting the benefits of nutritional research to address global challenges in the 21st century. Journal of the World Aquaculture Society. 54(2): 343-63.

Glencross BD, Bachis E, Robb D, Newton R., 2024a. The Evolution of Sustainability Metrics for the Marine Ingredient Sector: Moving Towards Holistic Assessments of Aquaculture Feed. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 32(4), 545–561. https://doi.org/10.1080/23308249.2024.2337426

Glencross B, Ling X, Gatlin D, Kaushik S, Øverland M, Newton R, Valente LMP, 2024. A SWOT Analysis of the Use of Marine, Grain, Terrestrial-Animal and Novel Protein Ingredients in Aquaculture Feeds. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 32(3), 396–434. https://doi.org/10.1080/23308249.2024.2315049.

Hilborn R, Amoroso RO, Anderson CM, Baum JK, Branch TA, Costello C, de Moor CL, Faraj A, Hively D, Jensen OP, et al. 2020. Effective fisheries management instrumental in improving fish stock status. Proceedings of the National Academy of Sciences. 117(4): 2218-2224.

Hilborn R, Buratti CC, Diaz Acuna E, Hively D, Kolding J, Kurota H, Baker N, Mace PM, de Moor CL, Muko S, et al. 2022. Recent trends in abundance and fishing pressure of agency‐assessed small pelagic fish stocks. Fish and Fisheries. 23(6): 1313-1331.

Hilborn, R., Amoroso, R., Collie, J., Hiddink, J. G., Kaiser, M. J., Mazor, T., ... & Suuronen, P. (2023). Evaluating the sustainability and environmental impacts of trawling compared to other food production systems. ICES Journal of Marine Science, 80(6), 1567-1579.

IFFO. 2024. https://www.iffo.com/key-facts. Accessed 2024.03.25.

Jackson A. 2009. Fish in–fish out ratios explained. Aquaculture Europe. 34(3): 5-10.

Kaushik SJ, Troell M. 2010. Taking the fish-in fish-out ratio a step further. Aquaculture. 35(1): 15-17.

Kok B, Malcorps W, Tlusty MF, Eltholth MM, Auchterlonie NA, Little DC, Harmsen R, Newton RW, Davies SJ. 2020. Fish as feed: Using economic allocation to quantify the Fish In: Fish Out ratio of major fed aquaculture species. Aquaculture. 528: 735474.

Naylor RL, Goldburg RJ, Primavera JH, Kautsky N, Beveridge MC, Clay J, Folke C, Lubchenco J, Mooney H, Troell M. 2000. Effect of aquaculture on world fish supplies. Nature. 405(6790): 1017-1024.

Naylor RL, Hardy RW, Buschmann AH, Bush SR, Cao L, Klinger DH, Little DC, Lubchenco J, Shumway SE, Troell M. 2021. A 20-year retrospective review of global aquaculture. Nature. 591(7851): 551-563.

Tacon AGJ, Metian M. 2009. Fishing for aquaculture: non-food use of small pelagic forage fish—a global perspective. Reviews in Fisheries Science. 17(3): 305-317.